[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aunque la Nobel de Literatura le dedicó veinte años a este libro, murió sin verlo impreso. Doris Dana lo editó en 1967, pero lo fragmentario del texto lo condenó a la indiferencia. Ahora, una nueva versión, con casi el doble de poemas, completa la que parece ser la gran obra de Lucila Godoy Alcayaga. Además, se publican dos volúmenes con prosas inéditas.

Juan Ignacio Rodríguez Medina El 5 de diciembre de 1952 Roger Caillois le escribió una carta a Gabriela Mistral en la que le habla de un viaje a Cuba, se refiere a algunos conocidos en común y le dice que espera su “Poéme du Chile”: “Espero que termines pronto el Poema de Chile. Hace mucho que aguardo para traducirlo”. Cuatro años después, en enero de 1957, la Nobel de literatura murió sin publicar la obra en la que trabajó durante los últimos veinte años de su vida.

Hubo que esperar hasta 1967 para que “Poema de Chile” se publicara, en Barcelona, gracias a Doris Dana. El poema, en versos octosílabos, relata el viaje que hace una mujer fantasma (Gabriela Mistral) acompañada de un niño atacameño (un “indiecito”) y un pequeño huemul, ambos huérfanos, por el paisaje chileno, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Eran setenta y un poemas.

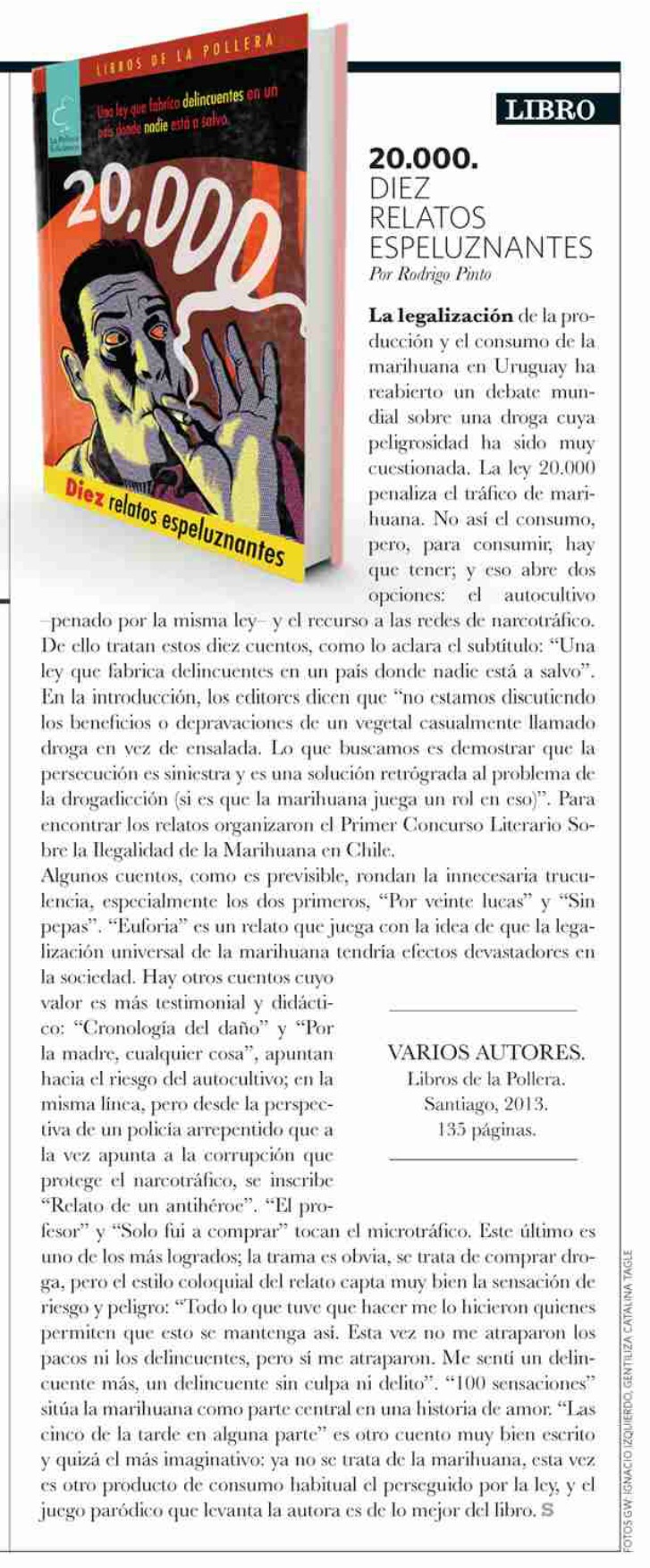

“Hay muchas cartas de Mistral donde habla del poema, a Palma Guillén, a Doris Dana, a otros escritores; a Frei Montalva también le escribe sobre el libro. Aunque siempre está escribiendo otras cosas, este era el poema que la tenía más ocupada”, explica Diego del Pozo, especialista en la obra de Mistral (hizo su tesis de magíster en literatura sobre “Poema de Chile” y actualmente realiza su doctorado, en la Universidad de Helsinki, sobre la prosa política de Mistral) y editor del nuevo “Poema de Chile” que La Pollera Ediciones lanzará este jueves, a las 19 horas, en la librería Lea +, en el GAM.

Nuevo porque si el libro de 1967 tenía setenta y un poemas, este llega a ciento treinta, gracias a los cincuenta y nueve que se agregan, fruto del océano de más de cuarenta mil manuscritos inéditos de Gabriela Mistral descubiertos luego de la muerte de Doris Dana, en 2006: de allí salieron, por ejemplo, los poemas de “Almácigo” o las cartas de “Niña errante”, que publicaran Luis Vargas Saavedra y Pedro Pablo Zegers, respectivamente; de ahí sale ahora, además del nuevo “Poema de Chile”, el material para “Caminando se siembra” -libro de prosas inéditas editado por Vargas Saavedra- y parte del contenido de “Pensando en América”, también prosa, seleccionada por Zegers y Bernardita Domange (ver recuadro).

Del Pozo trabajó junto a Luis Vargas Saavedra en la revisión y transcripción del material inédito aparecido luego de la muerte de Doris Dana. En ese proceso descubrieron los poemas que formaron “Almácigo”, pero además encontraron los que completan “Poema de Chile”. Además, a partir de anotaciones de Gabriela Mistral y al sentido geográfico de los poemas, le dieron un nuevo orden y corrigieron errores geográficos (en el de 1967 hay helechos en el Norte Grande).

Para Vargas Saavedra este “es otro libro, superior, logrado, eficaz. Fluye bien dialogado, la fantasma conversa mucho más con el indito, es decir, la obra se teatraliza. Nos enteramos de la orfandad del niño y de cuánto dura el viaje didáctico que ahora se ajusta a la geografía. Entendemos cómo es posible que aparezca un huemul en Tacna. El Valle de Elqui cobra la importancia que extrañaba no hallarle en la versión ‘original’, ahora recobra toda la entrañable fuerza de querencia primigenia. Los fragmentos arrumbados en manuscrito han sido ahora incorporados o imantados por el poema. Y el final es ‘a lo divino’, trascendental y nostálgico”.

En 2010, la nueva versión fue publicada por Ediciones UC en gran formato y con fotografías, pero no circuló, por estar acogida a la Ley de Donaciones Culturales. De modo que ahora, con Del Pozo a cargo, se publica nuevamente, con pequeños cambios, pero en un formato más manejable y con acceso a quien desee comprarla: “La gran diferencia (con lo publicado en 2010) es la apertura del texto, que finalmente estará a la mano de todos”, explica Del Pozo.

Doris Dana, Alone y cía.

Que la creación y publicación de “Poema de Chile” era un tema recurrente para la poeta y su círculo de amigos y conocidos es fácil de comprobar. Si se entra al sitio web www.salasvirtuales.cl/SalaMistral, donde la Biblioteca Nacional subió parte del legado de Mistral, y se busca “Poema de Chile”, aparecen veinticinco cartas, entre 1951 y 1961 (de ella, para ella, o entre conocidos de ella), en las que se menciona la obra. Por ejemplo, en una carta de julio de 1952, la poeta le escribe a Doris Dana sobre una discusión que tuvieron y sobre cuánto lamenta no saber dónde se encuentra; también le dice: “Creo que podré acabar ese P. de Chile ahora”. Tres años después le escribe a Luis Peralta Ramos una misiva donde entre otras cosas se lee: “Como Ud. Recordará, yo estoy trabajando en un largo poema descriptivo sobre Chile en el cual tengo muchos vacíos y he invitado a mi amiga Victoria Ocampo para que me ayude, pues sé de su conocimiento sobre la naturaleza argentina similar a la chilena”.

En el prólogo a la edición de 1967, Doris Dana cuenta algunos detalles sobre la elaboración del poema. Allí dice que Mistral le dedicó los últimos veinte años de su vida, y que al cabo de esas dos décadas, y luego de su muerte: “nos encontramos con un conjunto suelto, al cual tuvimos que crearle una coherencia de estructura. Sólo sabíamos que el poema titulado Hallazgo , iniciaría el libro, y que el titulado Despedida sería su final”. (En el nuevo poema el final es distinto). El trabajo fue arduo, agrega, y tomó dos años: había versos y estrofas con variantes, también vacíos; además, el material no estaba reunido “en un solo haz”. Le agradece a Hugo Montes, el Premio Nacional de Educación, por la elaboración de un glosario “que acompaña el libro”; y también a Jaime Eyzaguirre, Hernán Díaz Arrieta (Alone) y Alfredo Lefebvre por sus “diversos consejos”.

Probablemente esos “diversos consejos” tuvieron que ver con el ordenamiento geográfico de los poemas. Fue, por ejemplo, el rol de Alone, según cuenta Luis Vargas Saavedra. Aunque la colaboración terminó mal: contactado por Doris Dana, Díaz Arrieta viajó a Estados Unidos a revisar el material y cuando le pidió que le prestara los originales para revisarlos en su hotel, ella se negó. “Sé lo que él mismo me contó”, cuenta hoy Vargas Saavedra, “que Doris Dana lo había insultado al no permitirle llevarse el texto al hotel, al revés de la confianza que Gabriela Mistral le habría dado”.

Ya publicado, el libro no tuvo mayor repercusión. El propio Alone lo encontró inferior a las obras anteriores y los especialistas y críticos no le prestaron mucha atención debido a su carácter inconcluso y fragmentario.

Así fue como la gran obra de Mistral, a la que le dedicó más trabajo (en México, Estados Unidos, Brasil, Italia), la que era tema de sus cartas y conversaciones, se convirtió en una pieza menor.

¿Por qué Mistral nunca publicó la obra, a pesar de que en una carta de 1952 le dice a Doris Dana que lo había terminado? ¿Por qué, más allá de sus buenas intenciones, el trabajo de Doris Dana fue tan deficiente?

“En realidad el mayor reparo recae sobre Gabriela Mistral por desordenada y olvidadiza, incapaz de gobernar su propio poema desparramado en manuscritos. De manera que la versión que llegó a Doris Dana, mal armada por la propia autora y a veces dictada para ayudar al copiado en limpio, adolece de varias fallas: olvido o ‘pérdida’ de poemas, imperfecta secuencia según la geografía por la cual avanzan los tres personajes, resultantes brusquedades de traslado”, responde Vargas Saavedra.

“Lo más probable es que Hugo Montes, Lefebvre y Alone nunca hayan revisado todos los textos -agrega Diego del Pozo-, porque los cincuenta y nueve poemas inéditos que se suman estaban escritos a mano y a mí me da la impresión de que la mayor parte de los poemas incluidos en la edición del 67 estaban escritos a máquina. Podríamos decir que no hubo un trabajo exhaustivo, les tiene que haber llegado una selección previa hecha por Doris Dana, o tal vez fue lo único que ella encontró, porque no se dio el trabajo de revisar el legado; eso recién empezó a hacerse ahora”. Además, Del Pozo apunta a la salud de Mistral: “Sabemos, por la carta de 1952, que para ella el poema estaba terminado. Pero justo a partir de entonces, entre ese año y el 53, viene la gran decaída en la salud de la Mistral, que se percibe tanto en su caligrafía como en las grabaciones que hay de algunas conversaciones; yo creo que ese es el motivo por el que no hubo un trabajo de edición y publicación por parte de ella”.——

Un nuevo libro fundacional

“Poema de Chile” no siempre se llamó así. Según Diego del Pozo primero fue “Recado sobre Chile”, luego “El recado de Chile”, después “El poema de Chile” y finalmente “Poema de Chile”. A ese nombre simple y ambicioso le hace honor la nueva edición. Explica Del Pozo: “Pensémoslo así, si la Mistral pasó los últimos veinte años de su vida escribiéndolo, estamos hablando de un libro que hizo ya en su madurez intelectual y artística, entonces era muy raro no encontrarse con eso. Eso se suple totalmente con los poemas inéditos”.

Por ejemplo, ahora la relación entre la fantasma, la “mama”, y el niño es más rica. Los diálogos son más profundos, especialmente los que están al final:

-¿Qué es eso de morir, mama?

Nunca tú me lo has contado.

-Yo no te cuento la muerte,

ya la tuve y la he olvidado;

Del Pozo también destaca la diferenciación entre el huemul y el niño, que no era tan clara en la edición original. “Que el ciervo sea un huemul inmediatamente nos hace referencia al ensayo de Mistral ‘Menos cóndor y más huemul’ (‘yo confieso mi escaso amor del cóndor, que, al fin, es solamente un hermoso buitre… Me quedo con ese ciervo… El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza: sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia’). Por otro lado, el niño indígena habla de su visión sobre las identidades indígenas”, presente muy claramente cuando los viajeros pasan por La Araucanía.

“Ella era muy crítica de que el libro fundacional de Chile fuera ‘La Araucana’ -dice Del Pozo-, un libro escrito por un español, que muestra la matanza de los pueblos originarios. Entonces el ‘Poema de Chile’ es un intento de reposicionar un libro fundacional, es mucho más profundo que un mero viaje por la geografía. El libro responde muy bien a varios niveles de lectura”.

Se ve mucho mejor su visión franciscana de la naturaleza, sus creencias teosóficas, budistas, cristianas. Sus dudas y convicciones metafísicas. Su ideal de educación. Su visión de la maternidad. Su biografía: “Por lo que he descubierto en los inéditos, la mayor parte de la relación entre esta mama y el niño está escrita entre el 45 y el 50, después de la muerte de Yin Yin. Y hay influencias. La mama dice que se tiene que ir porque Yin está esperando en el cielo (“No te vayas, no./ ¿Por qué te has de ir?/ Nadie te llama”, le dice el niño/ “-Mi madre, mi padre y Yin/ y todos los de mi raza”, responde el fantasma). Pero al mismo tiempo uno podría entender que el niño juega el rol de mostrar cómo sería recorrer Chile con Yin Yin”, explica Del Pozo, para quien este es un libro único dentro de la obra mistraliana: “Quizás es el que mejor rescata sus puntos de vista” y “es el único que es un solo gran poema”.

Luis Vargas Saavedra remata: “Yo diría que es la gran obra de Lucila Godoy Alcayaga, la elquina enmascarada en Gabriela Mistral, la chilena inquebrantable, amante de la flora, fauna y zoología de su larga patria, la madre espiritual de lo indio”.

“Ella era muy crítica de que el libro fundacional de Chile fuera ‘La Araucana’, un libro escrito por un español, que muestra la matanza de los pueblos originarios”.

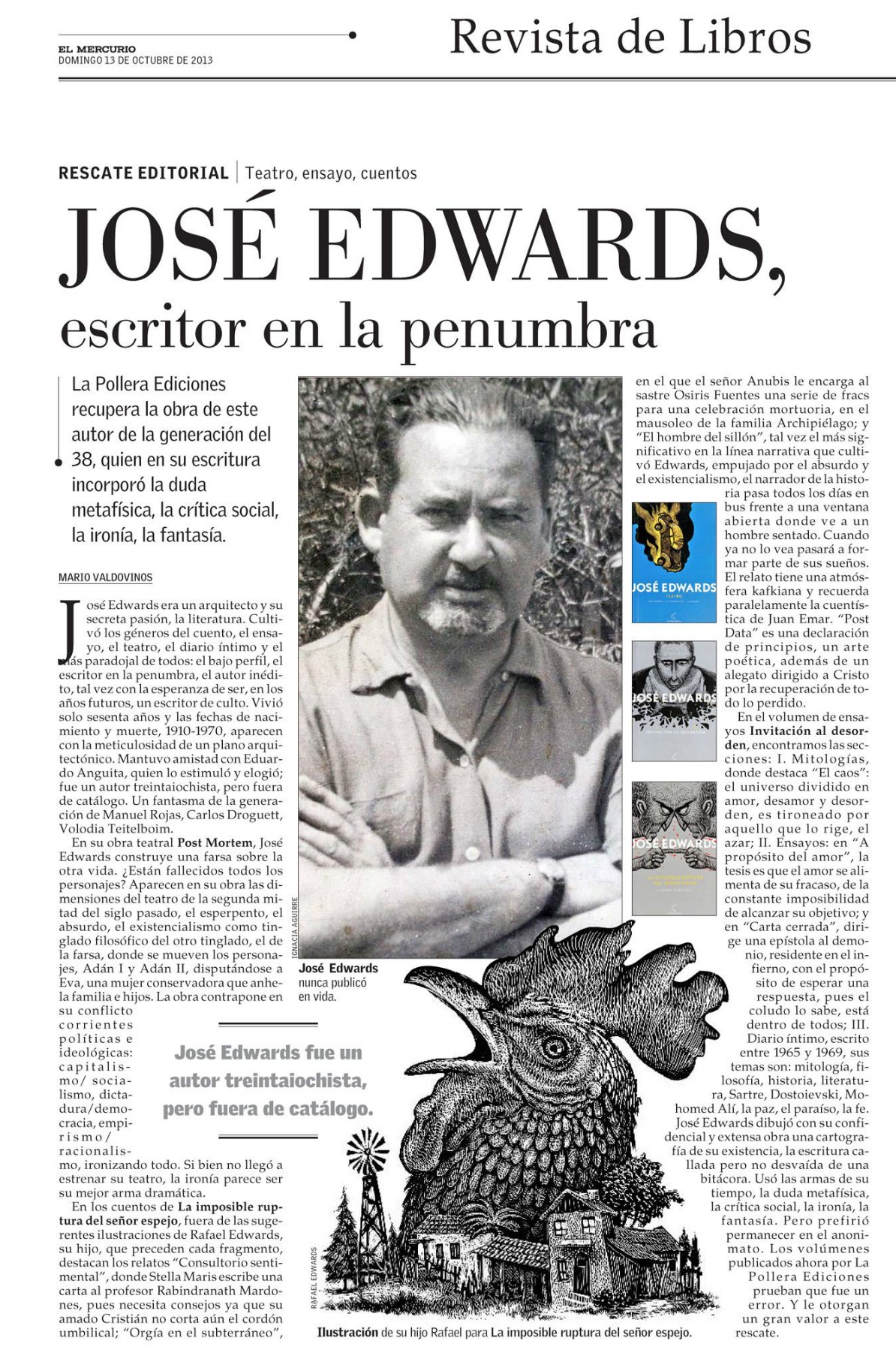

Luis Vargas Saavedra: “Mistral fue una humanista incesante””Caminando se siembra”, prosa inéditaEn el año de Neruda, reina Mistral. Además de la nueva versión de “Poema de Chile”, La Calabaza del Diablo reeditó la versión de 1967 (corrigiendo los errores geográficos y e incluyendo ilustraciones). Se suman, también, “Pensando en América”, selección de prosas inéditas o que casi no circularon en Chile, a cargo de Pedro Pablo Zegers y Bernardita Domange (Editorial de la Universidad de Talca); y “Caminado se siembra”, prosa inédita seleccionada por Luis Vargas Saavedra (Lumen). Además, para el próximo año, La Pollera Ediciones prepara un compilado de prosa política, que también incluirá inéditos, y un libro infantil ilustrado con rondas de la premio Nobel.

“¡Y aún hay inéditos de Gabriela Mistral! ¿Hasta cuándo ha de prolongarse esta arqueología póstuma? ¿La hubiera aprobado ella, La Gran Exigente de su prosa y poesía?”, escribe Vargas Saavedra en las primeras líneas de su Preámbulo a “Caminando se siembra”. Desde Miami, el mistraliano responde así a su primera pregunta: “Hasta que esté totalmente digitalizado el Legado Gabriela Mistral y se hayan publicado todas sus cartas”. Y, a la segunda: “Sí, pero exigiendo su derecho a corregirla… derecho que le hubiéramos denegado, conociendo que no terminaba nunca de optimizar”.

“Caminando se siembra” muestra que Mistral, la poeta, fue una intelectual: habla de Chile, de su geografía física, social y cultural; de América, incluido Estados Unidos; de literatura (Unamuno, Neruda, Storni) y de la guerra. Hay confidencias, pensamientos (“La incoherencia del sueño. Existe también incoherencia en la vida real”). También estampas de animales, y cartas con “facetas menos conocidas”: “El comadreo simpático con amigas de confianza. Notable, por ejemplo, la carta a Margaret Bates contestada con el mismo tono y el mismo estilo de esa también notable persona que sabía mofarla”, dice Vargas Saavedra.

“Otra faceta, los apuntes para ser desarrollados en conferencia o escrito, donde se aprecia su don de síntesis. Otra, su rechazo de la Razón en poesía, tal como William Blake, y, por lo tanto, su preferencia por la Imaginación, incluso la loca Imaginación. Por último, su concepción de una escuela espiritualizada que produzca criaturas sensibles, aptas para la concordia”.

-Estos textos, ¿completan la imagen de Mistral como creadora e intelectual?

“Sí, la acuñan como una humanista incesante, en teoría y en acción, pues aportan un conjunto fascinante de opiniones -políticas, sociológicas, artísticas, literarias- todas ellas saturadas de cristianismo. Algunos ejemplos: en la sección ‘América’ hay un llamado por el pago justo a obreras y empleadas que constituye una pionera denuncia ética, y hay una preocupación maternal y política por la corporalidad mestiza, desmedrada por siglos de hambre o mala dieta, versus la rozagancia norteamericana repleta de energía dominadora; en ‘Comento a poemas’ informa sobre la motivación, la circunstancia para escribirlos; y en ‘Arte’ conoceremos cómo capta el oficio pictórico, del cual poco ha escrito”.

-De los aspectos poco conocidos que este libro revela sobre ella, ¿qué destacarías?

“En ‘Confidencias’ se entra a su intimidad religiosa y, además, se le descubre el desparpajo lúdico y la sana picardía. En ‘Guerra’ se avalúa su genuina compasión por las víctimas y sobrevivientes, organizando una colecta para enviar café a los italianos. Se dirá que son unos pocos granos, pero, grano a grano, se saciaría a varios. En ‘Ruego’ (que es tal vez de 1918) pide a Dios poder y fuerzas para ser… Gabriela Mistral: ‘Hazme capaz de expresar la belleza que tú me has puesto dentro'”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”1047,1048,1049″][/vc_column][/vc_row]