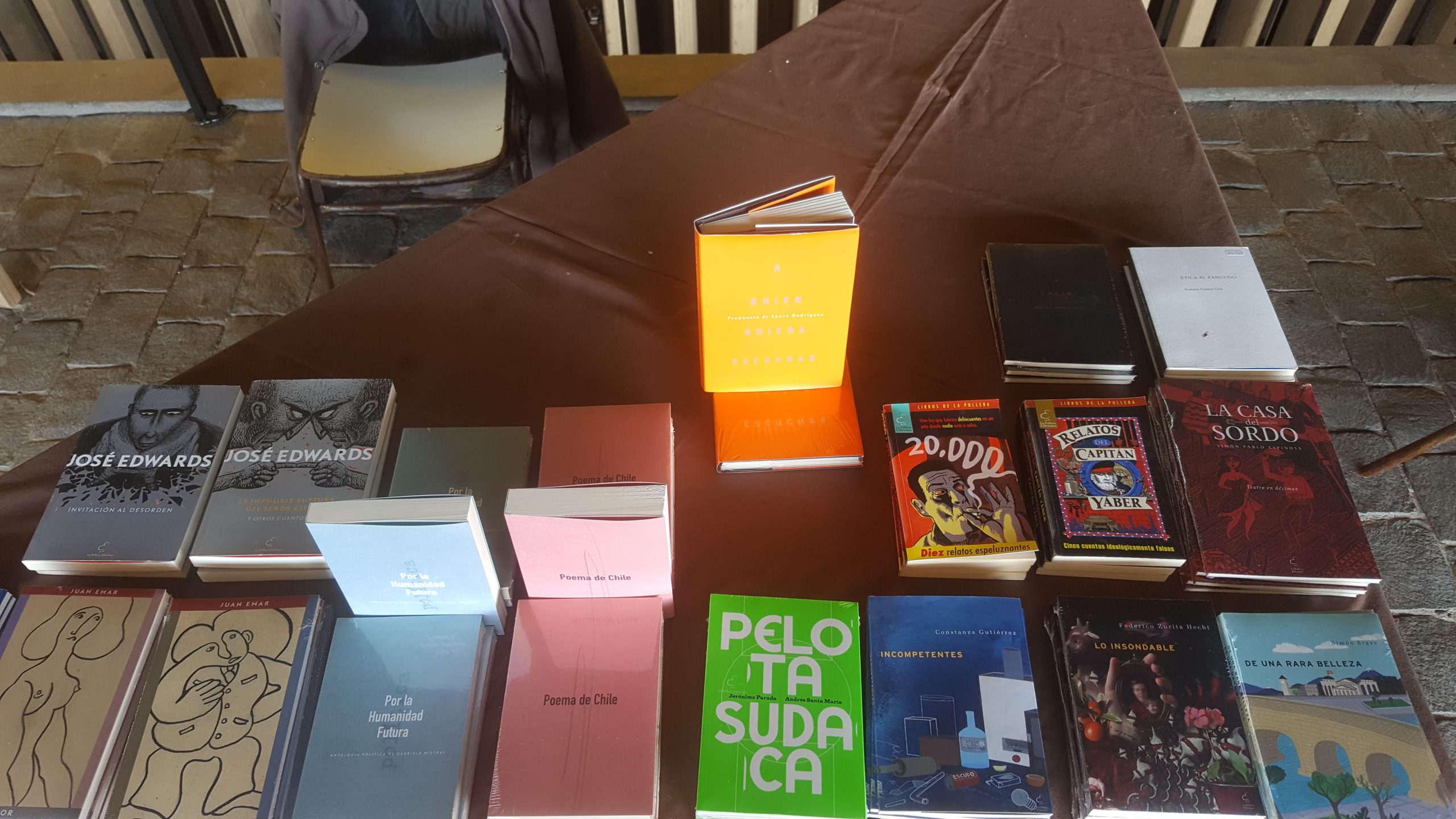

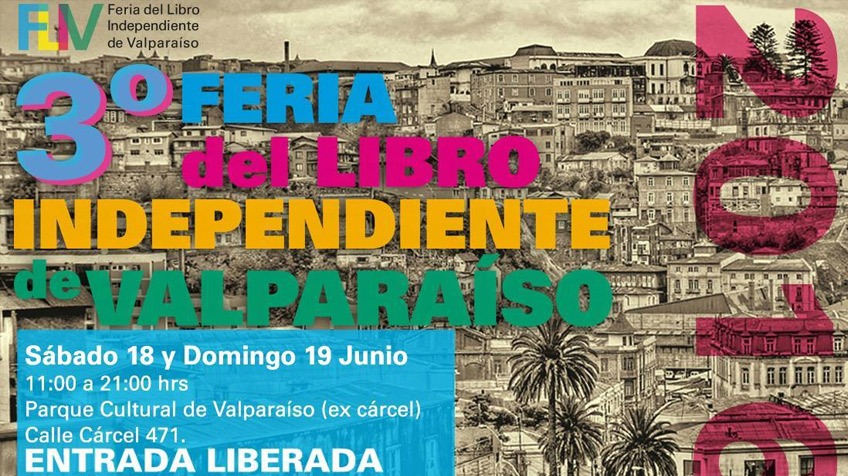

Estaremos en la 3a Feria del Libro Independiente de Valparaíso

Este 18 y 19 de junio, los esperamos en la ex cárcel de Valparaíso con todos nuestros títulos. Síguenos en nuestro Facebook para cuando subamos noticias del evento.

¡Nos encontramos con Federico Zurita en el Costanera Center!

Visitamos la librería Antártica del Costanera Center y nos topamos de frente, en el mesón de literatura chilena, con Lo insondable, el libro de cuentos de Federico Zurita Hecht que publicamos el año pasado. Este libro y otro en el que participó el mismo autor, también los tenemos disponibles acá.

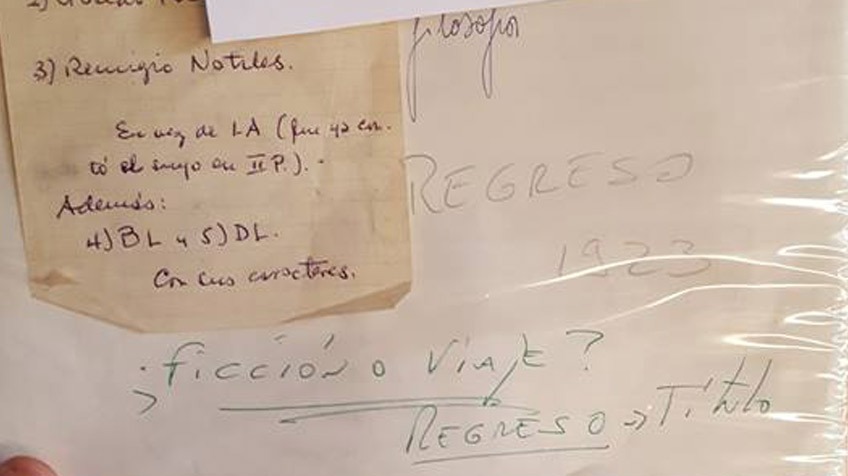

Continue readingEste año publicaremos otro inédito de Juan Emar

Uno de los Fondos del Libro que ganamos este año es para transcribir y publicar una novela inédita de Juan Emar escrita en el año 1923. Aquí una breve sinópsis y fotos del manuscrito.

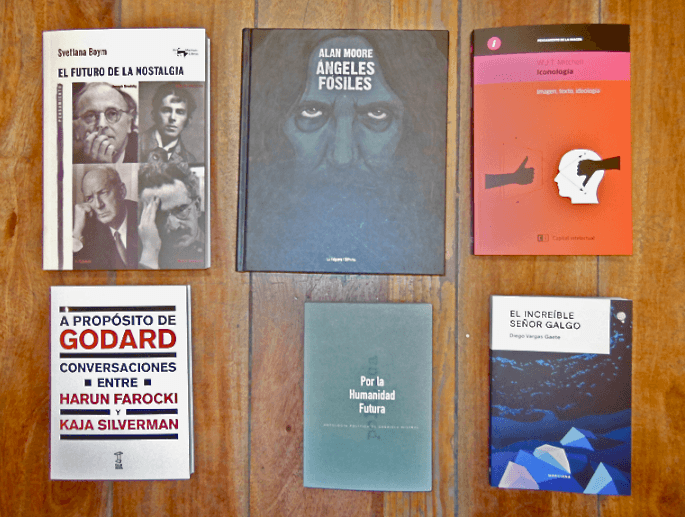

Continue readingNovedades de otoño en Eterna Cadencia

Fuente: Librería Eterna Cadencia

Empezamos las novedades celebrando que hay una editorial nueva: Marciana, de la que recomendamos su primer título. Así también El futuro de la nostalgia, “un tratado imponente sobre la palabra que viene de ‘nostos’, regreso al hogar, y ‘algia’, añoranza”, como escribe Lucía Méndez. Para los amantes de la novela gráfica, una obra de culto que circuló en secreto hasta conseguir una versión en papel. Para los que buscan ensayos, con Mujeres chinas de Julia Kristeva entró este de Mitchell, del que ayer publicamos el prólogo. Caja Negra, por su parte, engrosa su colección Sunesthesia con las conversaciones entre Harun Farocki y Kaja Silverman, y La pollera ediciones nos deja una antología política de la chilena Gabriela Mistral.

El increíble señor Galgo

Diego Vargas Gaete

Marciana, 148 páginas

“¿Cómo se etiqueta una vida y qué hace que merezca ser narrada? Con materiales de lo más diversos, tejidos como un patchwork, Diego Vargas Gaete construye una historia con fragmentos y espacios vacíos para remarcarnos una cosa: hay vidas que de tan excepcionales necesitan un adjetivo. Es sabido: los adjetivos pueden empantanar una frase o volverse reveladores por sí solos. Y la literatura latinoamericana es tan propensa a pantanos y revelaciones que sus vidas narrativas siempre resultan maravillosas, breves o exageradas. O como el caso del Señor Galgo: Increíble. Esta novela, que fue publicada en Chile en el año 2014, es la segunda parte de una trilogía conformada por La extinción de los Coleópteros (Momofuku). Con una prosa que busca la tensión entre la sofisticación y la parodia, El increíble señor Galgo teje una red no para atrapar a su personaje, sino para verlo huir por sus agujeros. Así, la historia de este héroe no se conoce ni tampoco se deduce; se revela. Y la revelación surge: cartas encontradas en botellas, fragmentos de diarios muy cortos, análisis paródicos de academias ignotas; todos ellos puestos al servicio de la literatura para poder enlazar una historia vertiginosa y ofrecer un punto de unión entre dos temas de interés latinoamericano: el batacazo desconocido y la carrera irrefrenable por la soledad”. Fernando Krapp

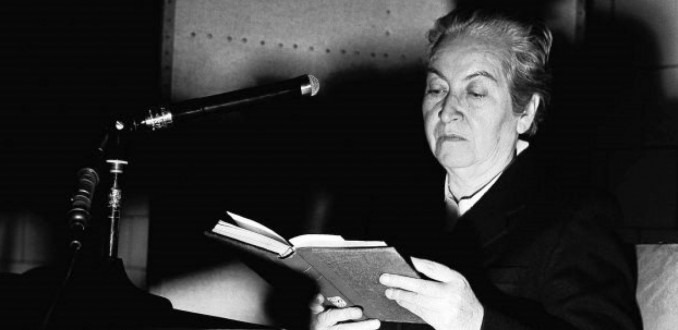

Por la humanidad futura

Gabriela Mistral

La Pollera, 324 páginas

Desde los diferentes países donde residió a lo largo de su vida y en los que se compenetró con la cultura, las personas y los niños, Gabriela Mistral escribió cientos de artículos que abordan temas de contingencia política, social o del ámbito de la pedagogía.

Esta selección realizada por Diego del Pozo incluye textos inéditos y otros publicados en medios de comunicación que recorren, junto con la autora, cuatro décadas de América y Europa. Su prosa analiza y propone, juzga y rescata; en ella están presentes los problemas, los inocentes, los culpables, educadores, artistas, dictadores, gobernantes y los que verdaderamente están haciendo algo por la paz, la educación de los niños y la humanidad futura que a ella especialmente preocupó.

El futuro de la nostalgia

Svetlana Boym

Antonio Machado, 464 páginas

Hay un refrán ruso que dice que es todavía más difícil predecir el pasado que el futuro. La nostalgia se basa en esta dificultad de predicción. De hecho los nostálgicos de todo el mundo tendrían muchas dificultades para expresar qué es lo que añoran exactamente otro lugar, otra época u otra vida mejor. El seductor objeto de la nostalgia es muy escurridizo. Este sentimiento ambivalente se puede detectar en la cultura popular del siglo xx, un siglo en el que los avances tecnológicos y los efectos especiales se emplean a menudo con el fin de recrear imágenes del pasado, desde el hundimiento del Titanic a los gladiadores que mueren en la arena, pasando por los dinosaurios extinguidos.En cierto modo, se puede decir que el progreso no solo no ha curado la enfermedad de la nostalgia, sino que ha hecho que se agrave. Del mismo modo que la globalización ha servido para reforzar el afecto por lo local. El contrapunto de la fascinación que sentimos por el ciberespacio y por la aldea global virtual es una epidemia de nostalgia no menos global, el anhelo afectivo de una comunidad con memoria colectiva, de la continuidad en un mundo fragmentado. Inevitablemente, la nostalgia reaparece como mecanismo de defensa en una época de aceleración del ritmo de vida y de agitación histórica.

Ángeles fósiles

Alan Moore

La Felguera, 168 páginas

Ángeles fósiles es una brillante síntesis de muchas de las ideas del aclamado Alan Moore, uno de los mejores escritores de novela gráfica de todos los tiempos y autor de obras maestras como From Hell, Promethea, V de Vendetta o Watchmen.Probablemente estemos ante el mejor y más sorprendente de sus ensayos. Ángeles fósiles, escrito haciendo gala de una honestidad brutal, es un manifiesto en defensa del arte y la magia, una llamada a las armas donde se dan cita todas sus obsesiones y todos sus héroes: Aleister Crowley y la sociedad secreta ocultista de la Aurora Dorada, el mítico mago John Dee, William Blake y la fuerza catártica de las bandas de rock psicodélico. Alan Moore, con su prodigiosa erudición, hace que nos planteemos preguntas, resolvamos encrucijadas y tomemos partido. Nos incita a unirnos a su oscura tropa.

A propósito de Godard

Harun Farocki

Caja Negra, 320 páginas

Definido por sus autores como un “libro sobre parejas”, A propósito de Godard no se parece a ningún otro volumen jamás publicado sobre la obra del cineasta más prominente de la modernidad. Con un espíritu desafiantemente original que rehúye de los territorios recurrentes de la biografía o del ensayo crítico, Harun Farocki y Kaja Silverman abordan la filmografía de Jean-Luc Godard mediante la estructura de una gran conversación en la que analizan a fondo ocho de sus films más emblemáticos, de Vivir su vida a Nouvelle vague. De esta manera, cada capítulo se ocupa de una película, y cada película es desglosada secuencia por secuencia, plano por plano, hasta llegar a una reflexión precisa y lógica del film respaldada por su misma deconstrucción formal.

Por momentos un diálogo socrático en la oscuridad de la sala cinematográfica y por momentos una desgrabación de la clase magistral a dos voces, la conversación entre Silverman y Farocki articula el background académico feminista de la primera con la agudeza cinéfila del artista de vanguardia del segundo para componer una apreciación rigurosa pero intuitiva que funciona como un verdadero laboratorio de experimentación interpretativa. ¿Es este un libro de cine teórico o práctico? ¿Se trata de un texto marxista, psicoanalítico o semiótico? ¿Cuánto hay de cierto en que estas conversaciones deberían ser leídas, según han dicho por ahí, como cartas de amor? ¿Vale la pena saber, en este sentido, que los autores eran pareja durante la escritura de estos diálogos? La pregunta más importante planteada por Farocki y Silverman, no obstante, es mucho más sencilla: ¿por qué volver al cine de Godard después de tanto tiempo y con tanto lujo de detalles? Sostenida a lo largo de las páginas de este libro, la respuesta emerge una y otra vez como la convicción de que en todo cuestionamiento del arte pasado yace el camino hacia nuevos y luminosos interrogantes.

Iconología

W.J.T. Mitchell

Capital Intelectual, 288 páginas

Este es un libro sobre las cosas que la gente dice sobre las imágenes, un libro sobre el modo en que hablamos de la idea de imagen y de nociones emparentadas como figuración, percepción, comparación e imitación. Su objetivo es mostrar cómo la noción de imagen funciona como una correa de transmisión que conecta las teorías del arte, del lenguaje y de la mente con las concepciones del valor social, cultural y político.

Se trata de pensar la imagen en la totalidad de la esfera social, pero también en lo que implica su impacto en toda disciplina, de la literatura a las ciencias, y en toda política, en la construcción de la imagen de los políticos y en sus discursos, desde la “fabricación de una cierta imagen” hasta el “arte de hacer creíble la realidad de esa imagen”.

Libros para que (no) lean mis amigos: Lo insondable

204 págs.

Wow. Quedé sorprendido con este libro. Principalmente porque lo haya escrito un chileno, que más se dedica a describir Bratislava y Moscú, y a entrelazar historias de una forma tan cabezona.

A ratos sentí lo que siento con las novelas macizas: que no soy un muy buen lector. Que esto lo puede saborear gente que sabe más de literatura.

Me gustó?: Me gustó.

De qué se trata: Yo creo que es mejor leerlo sin saber de qué se trata.

Por qué lo compré?: También porque me lo recomendó una vendedora de la librería, que dijo que no lo había leído pero que había escuchado buena crítica chilena. Y entonces pensé, que si los chilenos chaqueteros por naturaleza hablaban bien del libro de otro chileno, malo no podía ser.

Parte favorita: Cada sorpresa que va apareciendo en el texto. Ya uno sabe que empezarán a aparecer, pero aún así algunas son inesperadas. Más aún si no se lee todo el libro de un viaje.

Le puede gustar a: personas letradas.

Le puede disgustar a: quienes busquen una literatura liviana o no tengan muchas ganas de sumergirse conceptualmente en las páginas.

“Por la Humanidad Futura” por Jonathan Opazo en Lo que leímos

Fuente: Lo que leímos

En una de esas elucubraciones imposibles, he llegado a pensar en lo interesante que hubiese sido un diálogo entre Simone Weil y Gabriela Mistral. Ambas, me parece, comparten un cristianismo desgarrado, profundo, más cercano al éxtasis que a la penitencia dominical. Mientras una, conocedora de las miserias del proletariado francés, escribía que “los trabajadores tienen más necesidad de poesía que de pan”, la otra encontraba en “la alameda de otoño lacerada” los signos de una tragedia de orden teológico: “y pienso que tal vez que Aquel tremendo y fuerte/ Señor, al que cantara de locura embriagada,/ no existe, y que mi Padre que las mañanas vierte/ tiene la mano laxa, la mejilla cansada (…)/ Padre, nada te pido, pues te miro a la frente/ y eres inmenso, ¡inmenso!, pero te hallas herido”. Ambas, a su heterodoxa manera, con fervor religioso, defendieron a la clase obrera no tanto desde el púlpito de la militancia como desde un altar en donde cada hombre, en su particular constitución, no era más que un siervo abandonado en el lagar del mundo. Por la humanidad futura, recopilación de ensayos a cargo de La Pollera Ediciones viene, a confirmar esa dimensión imponderable de una poeta e intelectual que, como nunca, sigue ahí, terca frente a las canonizaciones baratas que las políticas culturales de un país ávido de imágenes exportables desentierra con cierta frecuencia.

“Realizar un rescate editorial como el que aquí se presenta”, anota Diego del Pozo en el prólogo de la edición, “es hurgar en la memoria e intentar hacer una relectura que nos traiga hasta hoy a través de un camino nuevo. Cualquier mirada al pasado con el fin de apropiarse de él, si se tiene un poco de suerte, nos devolverá a nuestro presente con algo que no se conocía”. Esta recopilación de ensayos, ponencias y artículos de diverso cuño que Mistral repartiera sin otra convicción que la de engrosar y tensionar las discusiones de su tiempo, viene, en un doble movimiento, a mostrar esa faceta política que la creadora de las rondas infantiles que cualquier niño de este país aprende con justificada inocencia expresaba con un fervor y convicción inquebrantables; junto con la constatación, a ratos desalentadora, de que un texto de los cuarenta sigue teniendo aún una vigencia pasmosa, como si nuestros muertos volvieran a decirnos “hate to say I told you so”. Los temas, por lo tanto, son variados. Esta recopilación, creo, no está hecha para leerla como un texto de factura rápida y desechable. Por la humanidad futura –y eso puede ser un punto tanto a favor como en contra– funciona como un pequeño manual de consulta. Y es que no basta con la mera acumulación y sistematización por fechas, que es la decisión que los editores tomaron. Acá pueden identificarse, sin mucho esfuerzo, grandes temas que podrían haber posibilitado al lector un abordaje mucho más interesante de este rescate. Ahí están, por ejemplo, las preocupaciones de Mistral por la identidad latinoamericana, por esas particularidades que, pasada la resaca de la colonización, están ahí como los rescoldos que podrían ser el combustible de un programa político y social mayor. O sus lúcidas observaciones sobre la situación económica de la región, en donde la fuerte presencia de lo agrario invita a descartar la industrialización a destajo por un modo de producción que mantenga ciertos lazos vitales con la tierra y sus frutos: “Nosotros, el Chile angustiado de suelo, mitad roca volcánica, un tercio desierto, sin más tierra verdadera que el llano central, no puede seguir viviendo el latifundismo sino como preocupación inconcebible o como amparo deliberado de un régimen bárbaro”. Aquí Mistral nos recuerda un poco a Oyarzún, que en su Defensa de la tierra advirtiera, con cierto estupor apocalíptico, la necesidad de repensar lo agrario como pilar de la economía latinoamericana.

Recuerdo un aforismo de Lichtenberg que decía que cualquier escritor que tuviera una estatua probablemente no merecía ser recordado. Pasa un poco con Neruda, con De Rokha, con Parra y, por supuesto, con Mistral: la exaltación de su importancia como figuras públicas muchas veces termina por simplificar sus dimensiones más imponderables. Y es que revisar sus escritos, fiel trasunto de sus preocupaciones, puede dejar a más de alguien desconcertado. Revisemos, por ejemplo, la opinión que tenía sobre el feminismo: “hay un lote de ultra amazonas y de walkirias, elevadas al cubo, que piden con un arrojo que a mí me da más piedad que irritación servicio militar obligatorio, supresión de vestido femenino y hasta supresión de género en el lenguaje”. Mistral, como Violeta Parra o Wilms Montt, eran autoras, pero también pensadoras, que no cedían un ápice a la facilidad de la monserga repetida como loro o al panfleto reduccionista del que todavía seguimos gozando sin siquiera arrogarnos el derecho de cuestionar aunque sea una coma. Esa complejidad, que es al mismo tiempo un compromiso con su época, es lo que este texto nos ofrece. El rostro más agrio de una profesora rural cuya compasión cristiana era el único dique que frenaba sus ganas de azotar sin compasión a ese continente testarudo que le traía más amarguras que placeres.

A pesar de que se extrañó un mejor criterio para ordenar este corpus de textos tan diversos como interesantes, esta antología política logra uno de sus cometidos: entregarnos material suficiente para saber que Mistral, a contrapelo de su miserable conversión en una especie de marca registrada del patrimonio cultural nacional, puede, como los buenos escritores, pasearse por cualquier género sin perder en ningún momento la compostura. A esa Mistral desgarrada, a esa Mistral que encuentra en la infancia un resquicio de lo imperecedero, se suma esta Mistral comprometida, lúcida y ácidamente crítica: “No matamos, no, lo colonial, apenas lo herimos, y las heces de eso seguirán obrando bajo la forma de caciquismo y dictaduras primero, y de fascismo después”. Eso, a estas alturas de la historia, parece casi un trágico oráculo.

Próxima publicación este año: Delitos de poca envergadura

Uno de los Fondos del Libro que ganamos, es para publicar un libro ilustrado de cuentos cortos llamado Delitos de poca envergadura. Los textos son de Simón Ergas y las ilustraciones de Rafael Edwards Flickr. No nos aguantamos compartir algunas de las ilustraciones del libro. Las otras 36 están en camino.

Continue reading“Relatos del Capitán Yáber: cuando la realidad supera la ficción” por Felipe Valdivia en Revista Terminal

Mientras revisaba Relatos del Capitán Yáber, cinco cuentos ideológicamente falsos, (La Pollera Ediciones, 2015), también estaba leyendo –casualmente– dos materiales más relacionados con política y dinero: Poderoso Caballero, del periodista Daniel Matamala; y el manuscrito de un escritor amigo, que está escribiendo una novela sobre política y poder. Que las tres lecturas se me hayan juntado, fue algo fortuito y no pensado como un complemento de material de estudio. Ya que estaba en eso, fui relacionando los tres textos, cuyo resultado me asombró; al terminar de leer los cinco relatos, mi conclusión fue que se cumple ese majadero dicho de que “la realidad supera a la ficción”.

Es quizás bajo esa consigna en que se estructuran estos cinco cuentos a cargo de escritores que presentaron propuestas diferentes en forma, aunque no en fondo en torno a la relación de la política y el dinero, cuyos escandalosos casos han afectado y han sido revelados en nuestro país durante los últimos tres años (¡¿los últimos?!).

Los autores (Simón Pablo Espinoza, Federico Zurita Hecht, Simón Ergas, Daniel Campusano y Lord Byron Watsabro) son completamente lúcidos sobre los hechos de las boletas truchas, la relación de lobistas poderosos con parlamentarios, correos electrónicos zalameros, afán de poder y tantos temas más que quedaron en evidencia desde que estallaron los casos Penta, SQM, Corpesca, entre otros. Asimismo, no se dejan engañar por lo que la prensa nos ha informado (nos quiere informar) ni por los constantes dimes y diretes que van de un lado a otro desde la derecha a la izquierda, sin que nadie se haga cargo de una vez por todas. Es más de lo mismo.

Hay un gol que suma tres puntos cuando los autores desarrollan las historias y la personalidad de los personajes, provocando en el lector desde odio hasta empatía, como sucede en el cuento “Anotaciones de una lagartija resfriada” (Byron Watsabro), cuyo personaje central pasa desde un estado “vegetativo laboral” a una emoción adrenalínica al viajar a Canadá en búsqueda de algo que provoque un quiebre en su vida monótona: “Ya injertado en la placenta del Ministerio del Trabajo, pensé que se podía hacer algo por el país. Era cosa de resistir a la pereza, nadar contra la corriente y creer realmente en que un cambio era posible, que los mismos ciudadanos hipnotizados por el consumo y los celulares iban a salir de la Matrix”. ¿Suena conocido? Es el mismo cuento que los políticos nos han vendido, el mismo discurso que venimos oyendo desde no sé cuándo, pero que al final, no era nada más que un puñado de buenas palabras: “Es difícil asegurarlo, saber cuánto tiempo ha pasado desde que acepté que luchar contra la corrupción es una batalla perdida”, dice al final del cuento.

Desde mi punto de vista, Relatos del Capitán Yáber… era una antología inminente, necesaria y urgente para estos tiempos. En cada uno de los cuentos podemos encontrar atisbos de personajes reales que nos han indignado con los detalles que hemos ido conociendo, pero que también nos han causado risa, por lo ridículo que son. En ese sentido, esta antología no habría funcionado si la ironía no hubiera extendido sus perdigones en cada detalle narrativo. Y eso es una de las cosas más positivas del libro: lo único que queda es reírnos de nuestra propia desgracia social. Sucede muchísimo en “Eco” (Ergas), un relato estructurado en base a correos electrónicos sin respuestas a un alto ejecutivo de un grupo económico, cuyas elipsis bien trabajadas revelan, poco a poco, la desesperación, la indignidad humana, la rabia y la venganza, entre otros estados por el que pasa un político que podría ser perfectamente Hasbún, von Baer, Moreira o muchos más.

Porque la gracia de estos cuentos es que dicen sin nombrar ni apuntar; en sentido común, que los hechos hablan por sí solos en el ejercicio de identificación de políticos nacionales. Hay un muy buen diseño del perfil transversal del parlamentario nacional en “Las espinas del pescado” (Campusano) y también un diálogo decidor que, a buen entendedor, pocas palabras: “Me confirmó que aportaría veinte millones de pesos a mi campaña: –Necesito a cuatro personas de tu confianza que me hagan boletas por cinco millones cada una –dijo. Tosió unos segundos, encargó con los dedos una segunda botella, llenó de mantequilla su pan, y agregó: –Ah, y su confianza también pues… Honorable”.

Ocurre lo mismo –aunque de forma más evidente– en “Historia del fin de los ladridos” (Zurita). Acá se nota el estilo narrativo al que nos tiene acostumbrados este autor desde que publicó El asalto al universo y su última entrega Lo insondable (La Pollera Ediciones, 2015), con la presentación de personajes en forma de caricatura, pero que si se sigue la contingencia nacional, será fácil de entender y leerlo como un buen resumen de cómo funciona la política: “Para mí esto es bueno, agregó, porque la gente ladra y luego viene un cambio que no me afecta, ladra otro poco cuando se da cuenta que el cambio no le gusta y luego viene un nuevo cambio, que en realidad es un regreso a lo anterior. Así, concluyó, entre los ladridos y su contención, todos creen que hay un cambio, pero todo sigue igual”.

La pregunta que seguramente todos nos hemos hecho durante estos meses es si la totalidad de estos personajes (los reales) sienten algún tipo de arrepentimiento. El último cuento “La hoguera” (Espinosa), se hace cargo –en parte– de esto, al mostrarnos a un protagonista que se cuestiona recurrentemente por sus actos y que deriva en estados de desesperación a causa del encierro en la cárcel. Es la decadencia de estos poderosos, la confirmación de que nadie “está por sobre la ley”, aunque claro, eso suena a un muy buen final de alguno de estos cuentos… supongo que todos esperamos que así sea en la vida real.

En todo caso Relatos del Capitán… nos permite pasar un muy buen momento con la fantasía de que estos magnates pueden ser tan vulnerables como nosotros, la ciudadanía que alguna vez creyó en ellos. Todo esto ha sido posible, como dice el epígrafe del libro, gracias a Hugo Bravo “por abrir la caja de pandora”.

“Recados para el futuro de Gabriela Mistral” por Felipe Reyes en Radio Uchile

En 1922, el ministro de educación de México, José Vasconcelos, invita a la joven Gabriela Mistral a formar parte de la reforma educacional que se estaba llevando a cabo en su país. La invitación mexicana consistía, entre otras tareas, en la fundación y organización de bibliotecas populares. Tiempo después, la poeta declaraba: “Las bibliotecas que yo más quiero son las provinciales, porque fui niña de aldeas y en ellas me viví juntas a la hambruna y a la avidez de los libros”. De esta forma, Gabriela Mistral, para quien su única patria era la escritura, se instala en el “cuerno mágico”, como llamó al país azteca, e iniciaba su vida fuera de Chile, al que solo regresó por breves periodos.

Y ese hecho en la vida de Gabriela Mistral es quizá el punto de partida de una escritura más global -sobre América y Europa- y de una mirada “desde afuera” a su ingrato país de origen. Por la humanidad futura, antología política de Gabriela Mistral reúne 34 artículos de la poeta de Vicuña, escritos desde comienzos de la década del veinte hasta su muerte, en 1957, ordenados cronológicamente, lo que nos permite ver cómo fue evolucionando su pensamiento a lo largo de los años. Un interesante rescate editorial publicado por el sello La Pollera, que ha sido posible gracias al legado inédito de Mistral que llegó a Chile el año 2007 y que se encuentra disponible íntegramente en la página web de la DIBAM.

La selección ha sido realizada por el licenciado en Letras de la Universidad Católica, Diego del Pozo, quien en 2013 ya había realizado otro rescate mistraliano en la versión ampliada del Poema de Chile, texto en el que Mistral trabajó durante veinte años y que fue publicado por Doris Dana después de la muerte de la autora de Desolación.

En los escritos recogidos en esta antología, Gabriela Mistral se detiene en temas como la educación, el feminismo, la igualdad y la democracia, y en los que no deje de sorprender la vigencia de los textos y su mirada a los temas que aborda, pues no solamente son un viaje al pasado, sino que también nos permiten constatar que muchas cosas planteadas por la premio Nobel de Literatura (1945), hoy, 80 años después, aún no han sido resueltas. Esta compilación, además, nos permite situar a la autora de Tala (1938) en un justo sitial negado por años, y que viene a ser una respuesta a las palabras del poeta Enrique Lihn quien dijera a comienzos de la década de los 80 que “el razonable lugar en que debiera colocársela está por descubrirse junto con ella misma”.

En Cómo se ha hecho una escuela-granja en México, texto que abre el volumen, Mistral nos relata su conmovedora experiencia en la escuela agrícola mexicana, “la escuela que soñó León Tolstoi y que ha hecho Tagore en la India: la racional escuela primaria agrícola, que debiera formar el ochenta por ciento de los colegios en nuestros países”, anota Gabriela, lo que era un sueño para ella, y no pudo realizar en Chile.

En México, ella tuvo la libertad que le entregó el gobierno revolucionario mexicano para aplicar ideas que en Chile habían sido rechazadas por considerarlas subversivas o inviables. Para ella, la educación era “el alma del pueblo”.

Muchos de los textos contenidos en esta antología dejan constancia de la enorme influencia que significó su estadía mexicana, en la que estableció su vínculo definitivo con la labor educacional sino también con un espíritu latinoamericano indígena y mestizo. Así, la defensa de la raza indígena originaria pasaría a ser una causa significativa en su obra. En su texto “Música araucana”, realiza un profundo análisis no solo de lo sucedido con el pueblo Mapuche (“la formidable raza gris, la mancha de águilas cenicientas que vive Bío- Bío abajo, si vivir es eso y no acabarse”), sino con la realidad de todos los pueblos indígenas del continente. Mistral anota: “Extraño pueblo el araucano entre los pueblos indios, y el menos averiguado de todos, el más aplastado por el silencio, que es peor que un pogromo para aplastar una raza en la liza del mundo”.

Además, Mistral repasa la revolución mexicana, la guerra civil española, la segunda Guerra Mundial, el fascismo y las consecuencias de la crisis humana derivada estos conflictos. Un seguimiento histórico a la primera mitad del siglo XX en alguno de sus hitos más significativos sobre los que Mistral se detiene, reflexiona y critica.

El nombre de la antología, Por la humanidad futura, es un artículo escrito por Mistral para un libro de escolar mexicano de la década del 30, y está dirigido a uno de los pilares fundamentales del progreso de una nación a través de la educación: los profesores (los maestros). Para ella, el siglo XX llegaba “preñado de aspiraciones y esperanzas”, pues “en el corazón de la humanidad, los grandes verdugos están a punto de ser suplantados por los grandes maestros. La escuela está llamada a sustituir el campamento [militar]. Únicos combatientes civilizados serán los del libro y la inteligencia (…), el soldado ha constituido la fuerza y la superioridad de los pueblos en la barbarie; el maestro constituirá su fuerza y su superioridad en la civilización (…). Recordad que, en gran parte, está en vosotros hacer del pueblo una turba de esclavos o una asociación de hombres libres”.

De esta forma, Por la humanidad futura, antología política de Gabriela Mistral es un importarte rescate que nos permite sumergirnos en su pensamiento, una pionera en el paradigma de la mujer intelectual interesada en los temas de su época y en participar en la masculina discusión sobre ellos, además de una potente y definitiva invitación a identificarnos con su mensaje, para nosotros y para los que vendrán: la humanidad futura.

Por la humanidad futura, antología política de Gabriela Mistral

Diego del Pozo, compilador.

Editorial La Pollera, 319 páginas.