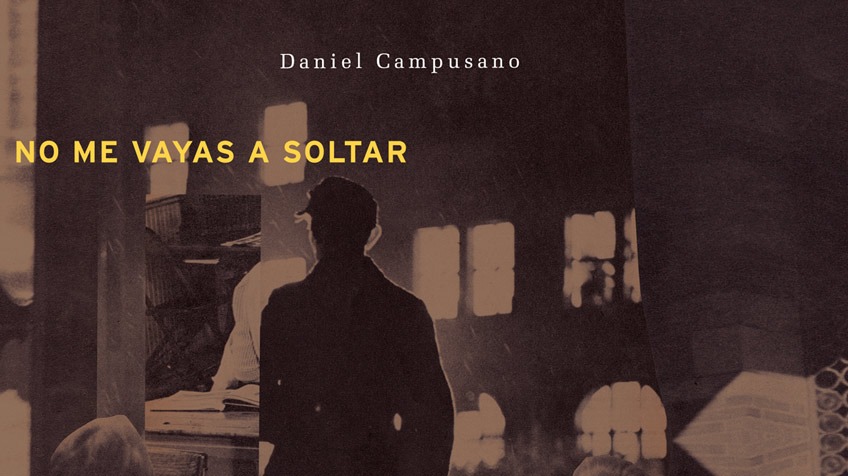

Adelanto de la novela No me vayas a soltar de Daniel Campusano

Este adelanto también está en PDF.

“Nuestros «malos alumnos» (de los que se dicen que no tienen porvenir) nunca van solos a la escuela.

Lo que entra a clases es una cebolla: unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de rencor,

de cólera, de deseos insatisfechos, de futuras renuncias acumuladas sobre un fondo de vergonzoso pasado,

de presente amenazador, de futuro condenado. Miradlos, aquí llegan, con el cuerpo a medio hacer y su familia a cuestas en la mochila”.

Daniel Pennac, Mal de escuela

“¿No ves

que la luz está apagada?

No me digas que no entiendes

que la puerta está cerrada.

No tires del picaporte…,

el que se reía,

el que me abrazaba

no es tu estudiante”.

Wislawa Szymborska, Risa

1

No dejaba de imaginarme a los sesenta años aguantando un ataque de tos. Entumido, calvo, encorvado, esperando la jubilación, reclamando horas libres, evadiendo alumnos, poniéndole tickets a las pruebas sin leer las respuestas. Acababa de aprobar el último curso del programa de Formación Pedagógica y no me conmovía en lo más mínimo haberme convertido en profesor de colegios. Solo experimentaba la liviandad de sacarme el peso de clases soporíferas, de centros de prácticas donde me cobraban por el café, el azúcar y el lavaloza. Por entonces vivía la sensación de estar involucrándome en algo ajeno, de estar en una calle equivocada donde, en algún momento, tendría que pagar un peaje muy incómodo para salir ileso. Todo lo relacionado a educación lo iba asociando a una zona gris y nebulosa. Un laberinto frío color cemento.

Los días siguientes a mi titulación intenté conseguir un puesto en alguna editorial donde pudiera corregir textos escolares. O mejor dicho, en un lugar donde pudiera trabajar en silencio: lejos de una sala de profesores, de expertos en didáctica, políticas educacionales, psicología juvenil y tipos de liderazgo. El verano del 2012 se diluyó entre el pesimismo y el desánimo. Comencé a tomar ansiolíticos e inductores de sueño que mezclaba con alcohol para liquidar el insomnio. Las mañanas se hacían lánguidas y las horas que dormía rechinaba los dientes hasta romper las tapaduras.

Así, la última semana de febrero avanzaba lenta cuando recibí el llamado de la mamá de un amigo de infancia. Esa misma noche Rebeca me recibió en su living, advirtió mi baja de peso, me preguntó si seguía escribiendo poemas, emitió un suspiro largo y me ofreció un puesto vacante en el colegio que ella coordinaba. Me contó que una semana antes de comenzar las clases la profesora que se haría cargo del octavo encontró una amenaza en su parabrisas. Y adelantándose a mis inseguridades, me dijo que todos los ofrecimientos llegan por algo, que los desafíos deben enfrentarse, que no se puede vivir con la sensación de haber escapado, que ese era uno de los peores látigos para la conciencia, Antonio.

Rebeca me besó la frente y me miró con una mueca de resguardo. Entendí, meses después, que era un rictus de disculpas: el parche antes de una herida de dudosa cicatrización. Durante décadas ella había visto profesores llorando, gritando, ensangrentados y heridos a bala, así como otros convertidos al activismo social en poblados australes y africanos.

Me sinceró que buscaban un profesor de lenguaje, ojalá soltero, sin hijos: alguien que, en otras palabras, no se le ocurriera pedir un aumento de sueldo improbable y casi ofensivo. Pero, sin duda, el requisito más importante era una estabilidad anímica: pisaba una de las zonas más álgidas de Santiago y sería ineludible involucrarme con alumnos y apoderados.

Rebeca me pidió ir a verla al colegio al día siguiente. Me dijo que debía ir en auto, que en el asiento del copiloto no dejara cosas de valor.